jQueryのススメ Vol.02 "帰らないでお客様!"

デザイナーズコラム第三弾

WEBSASを支えるデザイン担当者がお届けする連載コラム。 第三弾は、第二弾の続編!「jQueryのススメ Vol.02 "帰らないでお客様!"」。

WEBSAS デザイナー

おもてなしフォームの条件

今回は少しスクリプトから離れたお話をしようと思います。

お客様の離脱率の高い場所、として槍玉に上がりがちなフォーム。

資料請求やカート、お問い合せなどフォームに興味があるユーザは、そのまま重要な顧客候補です。

例えば…

全部入力してページ移動をしようとするとエラーが出て前のページに戻らされ、挙句の果てに今まで入力したものが全部消えている!

こんなフォームでは入力をやめるどころか二度とこんなサイトに来ない、と思われてしまうかもしれません。

お客様を逃さないよう、内容を見なおしてみましょう。

おもてなしフォームの条件1 「一度にたくさん聞かない」

jいくら「お気軽に資料をご請求ください」と書いてあっても50項目をすべて埋めなければならないフォームが待ち構えていたら、それはちっとも「お気軽」ではありません。

どんな方が興味を持ってくれるのか?と思ってもそこはぐっとこらえてください。

一番初めのフォームは極力項目を絞りましょう。

どうしても聞かなければならない場合はページを分けることも必要です。

おもてなしフォームの条件2 「親切に、とにかく親切に!」

なんだか入力し難い項目をなんとか埋め、一息ついたのもつかの間「間違ってるよ。戻って最初からやりなおし!」なんて言われたらハンカチを取り出して「キーッ!」とやりたくなるもの。

しかもどこが間違っているのか教えてくれないなんて。

これは使いにくいを通り越して意地悪だ、と思われても仕方がありません。

では親切にとは具体的にどんなことでしょう。

例えば次の5項目

- a) 何を入力すれば良いのかひと目で分かる(必須項目がわかりやすい)

- b) 必須項目が少ない

- c) どこが間違っているのかすぐわかる

- d) 今何を入力していて、あとどれくらいかかるのかがわかる

- e) 入力が楽

このうちa、cは必須とも言える要素です。

その 「a)何を入力すれば良いのかひと目で分かる(必須項目がわかりやすい)」

「c)どこが間違っているのかすぐわかる」

への配慮がなかったためにお客様を怒らせてしまったフォームがあります。

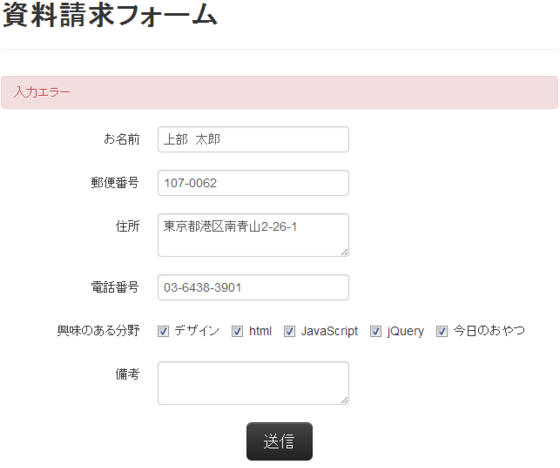

一見普通のフォームですね。

項目をすべて埋めたのでこれを送信します。

あれ?

しかも何度やり直してもエラーが表示されます。

では、答え合わせ。

どうすれば正しく送信できたかというと

- 1) 郵便番号、電話番号はハイフンなし

- 2) 住所はすべて全角

- 3) 興味のある分野は3つ以内

- 4) 備考は必須、かつ100文字以内

残念ながらどこにもそんな説明はありませんでした。これは意地悪ですね。

まずこのような制限がある場合は、明記しなければいけません。

さらにこのフォームの悪いところは、エラーを一度に表示してくれないところです。

一箇所直してまたエラーが出て、というのは大変ストレスが貯まります。

ではこれを修正してみましょう。

たとえ入力エラーがあってもどこを直せば良いのかがすぐにわかります。

ユーザに迷わせない表示、迷わせない仕掛け、なるべくエラーメッセージを表示させないのが良いフォームです。

そして、良いフォームを作るために、html(デザイン)、スクリプトで工夫しましょう。

次に、工夫の一例を上げます。

html、CSSでできること

a)何を入力すれば良いのかひと目で分かる(必須項目がわかりやすい)

- 必須項目を明記する

b)必須項目が少ない

- 1項目でも減らせるものは減らす

c)どこが間違っているのかすぐわかる

- エラー表示用のデザインを作る。

d)今何を入力していて、あとどれくらいかかるのかがわかる

- フローチャート、現在地を表示する

e)入力が楽

- チェックボックス、ラジオボタンをlabelで囲み、項目全体でチェックできるようにする

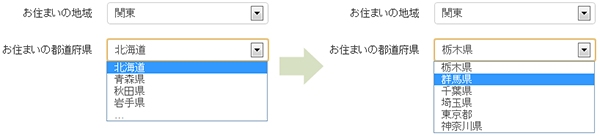

スクリプトでできること

a)何を入力すれば良いのかひと目で分かる(必須項目がわかりやすい)

- 必要のない項目は選択できない状態にする

b)必須項目が少ない

- 必要のない項目は表示させない

c)どこが間違っているのかすぐわかる

- 間違っている部分のデザインを変えてわかりやすくする

d)今何を入力していて、あとどれくらいかかるのかがわかる

- 入力制限のある項目にあとどれくらい入力できるのかを表示する

e)入力が楽

- 入力ヒントが出る

- 選択肢によって次の選択肢が変更する(矛盾のある選択肢を表示しない)

- チェックボックスの一括オンオフができる

スクリプトでできることはなんだか難しそう。でもこれすべてjQueryで解決できます。

具体的な方法はまた今度!

あなたのフォーム、意地悪になっていませんか?